牛島信『少数株主』 [f]

私は従来、同族会社というのは守るべきものと考えていたが、最近少し考え方を変えた。

以前の同族会社というのは、社長が銀行借入の際に個人保証を行い、いざという時には身を挺して会社を守り、最悪の場合は身ぐるみ剥がされ裸一貫になった。

ゆえに多少の優遇策があっても許されると考えていた。

ところが、最近は個人保証が必ずしもマストではなくなった。つまり、以前よりも責任が軽くなっている。一方で中小企業の同族会社に対する優遇策だけ残っているのはいかがなものかと思う。

閑話休題、牛島信氏の『少数株主』は、今まで不遇であった同族会社の少数株主にスポットを当てた好著である。

同族会社でオーナー社長の持つ自社の株式が50%を超えると株式の買い取りに消極的になる。つまり、少数株主は株式を買い取ってもらおうとしても想定以上に安い値段になる。

それをあらためる取り組みを書いたのが本書だ。

本書の神髄は少数株主を切り口にした「コーポレートガバナンス」にある。同族中小企業の馴れ合い経営を糺し、それによって日本経済を活性化するというもの。同族経営にメスを入れることで凍結している資産が動き出すことを狙っている。

おもしろい。

少数株主が目覚め、同族会社のオーナーが健全な危機意識を持つことを期待する。

コロナワクチン [f]

噂通り痛くない。あっという間に終わった。インフルエンザの予防接種より痛くないし、時間も短い。本当に打ったのか、という感じですらある。

そしてこれも噂通り、腕は痛くなった。今日も痛かったが、さすがにこの時間になると痛みも治まっている。

2回目は3週間後になる。

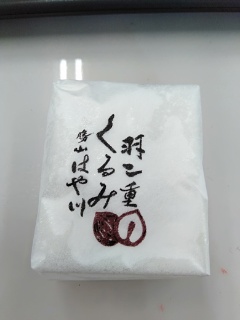

くるみ羽二重 [f]

福井県勝山市にあるお店の他、福井駅など限られたお店にしか売っていない希少品。

くるみが羽二重餅に包まれて、お味は絶品。

名物って本来はこうあるものだと思う。

万灯みたま祭 [f]

8月13日から15日が祭事らしいが、今年はコロナ禍なので関係者のみで3密を避けた運営になるようだ。

閑話休題、この町は新盆である。昔はこの「万灯みたま祭」も7月に運営されていたと記憶する。

また私が子供の頃は提灯だけでなく、小中学生が書いた習字や絵を行灯にして飾っていた。(私も出品したことがある。)

今のような形になったのがいつだったかはっきりとした記憶はない。

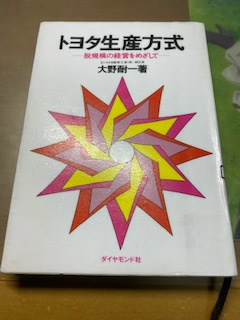

大野耐一著『トヨタ生産方式』 [f]

私は今回図書館で借りて読んだ。その図書館では一般開架でなく、書庫に入れられていた。つまり、本棚を見ていて偶然手に取ることはできない。私のようにこの本を借りたいと司書の方にお願いして、やっと書庫から出してもらえるのである。

このような名著は一般開架にしておいてもよいのではないかと思う。

そもそも出版元は、新しい本を作ることばかりに精を出すのでなく、こうした古典を若い読者にPRして売り込んでもらいたい。

閑話休題、本書の中に豊田佐吉翁の逸話が紹介されていた。

それによれば、豊田佐吉は決して人マネをせず、独自の方法を考え抜いたそうである。

「模倣は発明の母」という言葉があるが、豊田佐吉そのようなことは一切しなかったようだ。

にわかには信じられないが、やはり天才は違うということか。

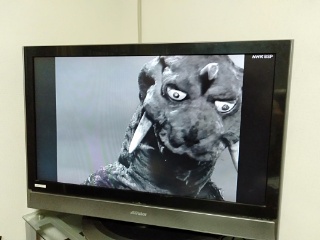

「東京氷河期」『ウルトラQ』より [f]

「東京氷河期」には怪獣ペギラが登場し、羽田空港を氷漬けにする。

この怪獣を倒すのは、元ゼロ戦パイロット。戦時中は凄腕で鳴らしたが、戦後は落魄し強盗の罪を犯している。

本話の鍵を握るのは、そのパイロットの息子。この子どもは故郷から上京し父を捜索する。

その父子が出会い、子どもを救うために元ゼロ戦の勇士はセスナ機に乗り込んでペギラに立ち向かうというストーリー。

本作は昭和41年(1966年)の作品。この頃はまだ普通に戦争との関わりが子供向け番組にも出てくることがわかる。終戦から20年余りしか経っていないから当然だろう。

閑話休題、『ウルトラQ』を見直すと気がつくことが2つ。

1つは、だいたいどの作品(『ウルトラQ』は一話完結)にも子どもが出てくる。あ~これは子ども向け作品だったんだぁ、と改めて思う。

そして、この子どもたちがしっかりしている。自立している感がある。頭でっかちなのではなくて、やや大人びた、大人の世界を垣間見た子どもたちである。これも時代背景からそうなるのだろう。

本作でも、この子どもは一人で故郷への帰路に着く。見送る万城目たちに子どもの一人旅を心配する様子がない。これは、ドラマだからなのか、それとも当時はそんなに珍しくなかったのかはわからない。(当時をよく知る人にきいてみたい。)

次に思うのは、江戸川由利子役の桜井浩子さんのかわいらしさ、魅力である。

新聞社に勤める記者兼カメラマンの役を子どもの頃の私はよく理解できなかった。(万城目が勤務する航空会社も同じく理解できなかった。)

彼女は新聞記者らしく、ファッションが洗練されている(ように思う)。ベレー帽や一眼レフカメラなどの身に付けかたもカッコいい。

『ウルトラQ』の江戸川由利子を見ていると、女性の新しい働き方を1966年当時すでに体現しているように思う。だからかっこ良く見栄えがするのだろう。