横山高治著『藤堂藩戦記』 [f]

今回初めて読んだ。読もうと思った理由は、藤堂家の津藩が明治維新後、廃藩置県で三重県となり、その後今日に至るまでどんどん寂れていった理由を知りたいと思ったからだ。

江戸時代の津藩は三十二万四千石で、石高は徳川御三家や加賀百万石などを除けばかなり上位のうちに入る。つまり、江戸時代は石高だけでいえば、国内有数の町だったと推測される。

それが今では、人口的にも、また産業的にも全国の上位にはランクインしない。何よりも津藩の居城があった三重県津市が県庁所在地にもかかわらず、都市機能の低い寂しい町である。

このように寂れた理由は何なのか?!

その理由を知る手がかりを探したかったのだが、残念ながら本書にそのヒントはなかった。

今後もその観点で本を捜したいと思う。

12年 [f]

長い年月が過ぎたように思うし、未だ解決されない問題が残っていることを思えば最近の出来事のようにも思う。

閑話休題、写真は三重県庁のロビーに展示されていた東日本大震災の写真パネル。被災地と三重県の【交流】について説明されていた。

月イチゴルフ [f]

スコアは相変わらず

100トビだった。(トホホ)

才能も、伸びしろもないことはわかっている。人からは、ストレスたまらないの?と、よくきかれる。

元々がM体質なのか?ストレスはない。ただ情けなくはある。

閑話休題、今回はTitlistの高いお値段のボールを使った。すると、驚くほどよく飛ぶ。下手なのだから、せめて道具は張り込んだ方が良いのだろう。

弘法は筆を選ばず、というのは名人だからである。下手くそはせめて道具を選んだ方がいい、ということはわかっているのだが。

いなべ市農業公園の梅まつり [f]

写真を見てわかる通り満開にはほど遠かった。三分から五分くらいか?

閑話休題、数年前に訪れた時は駐車場も含め無料だった記憶があるが、勘違いか、はたまた料金の見直しがあったのか、今回は駐車料金がかかった。大人一人500円だった。(詳しくは同公園のHPか何かで確認してください。)

遠くに残雪がある山々が見え、コントラストが美しかった。

結城神社のしだれ梅 [f]

ほぼ満開で美しかった。天気もよく、春にしては暑いくらいの陽気である。平日のため混み合ってはいない。

無料のエリアだけを見学。有料エリアは800円である。

閑話休題、建武の新政時、南朝の忠臣であった結城宗広公を祀ったのがこの結城神社である。結城神社が現在の地に移ったのは、ちょうど今から200年前だという。それまでは同じ津市内の千歳山にあったらしい。

今年は「結城さん」(地元の人は親しみをこめてこう言う)のメモリアルイヤーなのだ。

わが青春の卸センター [f]

本日訪問したところ、果たして噂は本当だった。ほとんどの建物は壊され、アスファルト舗装も撤去されていた。

閑話休題、卸センターは昭和40年代、全国各地に多数できた。市街地に分散していた卸問屋を郊外に集約し、卸機能の高度化と物流の合理化を図った。

一方、卸問屋の跡地は商業車の流入がなくなり、交通渋滞が解消された。場合によっては小売店舗になったり、宅地にかわったりした。

しかし、卸機能の高度化が更に進み、地方の卸センターの存在感は徐々に薄れていっている。

写真の卸センターの事情は全く知らない。

自分の仕事の基礎を作ってくれた卸センターがなくなったことは残念だが、これも時代の流れなのだろう。

谷川俊太郎さん [f]

一時期、谷川さんの詩もよく読んだなぁ。きっかけは四日市の本屋、メリーゴーランドさん。谷川俊太郎さんのような大御所が年に一度レクチャー(講演)に来ていた。店主増田氏のお人柄だからできることである。

閑話休題、掲載された対談の中に面白い話があった。

「僕は、生まれてこのかたずっと女のことしか考えていないことに気が付いた」

谷川俊太郎さんだから価値のある言葉になる。

掲載されている写真をよく見ると杖と思われるものを谷川さんは握ってみえる。レクチャーで最後にお会いしたのは10年ほど前になる。あの頃は80代とは思えないパワフルさだった。

お顔もずいぶん老けられた。最近も四日市に来られているのだろうか?

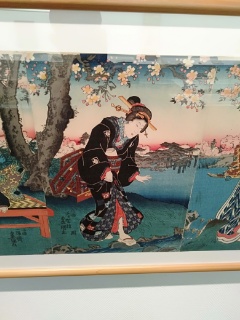

川喜田石水展 その2 [f]

この写真の浮世絵もサッと見てしまえばそれまでなのだが、学芸員の方の解説を聴くと一味違う。

石水は日頃から絵師の歌川国芳や版元と深く交流している。交流というのは、わかりやすくいえばパトロンである。

ただ、単に金銭だけのつながりではなく、深く芸術を理解しての交わりであったようだ。

ゆえに、良い摺り上がりの浮世絵を優先的に石水に送っている。

石水博物館に継承された浮世絵は点数多い上、保存状態も良く、かつ元々がいい出来のものだとのこと。

石水は、子孫末裔まで長年に亘り芸術を理解し、文化を大切にする一族なのである。

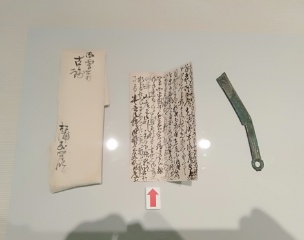

石水展 [f]

たまたま運良く学芸員の方の説明を少し聴くことができた。それがメッチャ面白かった。

その学芸員の方の説明は長すぎることなく、ツボを心得ていた。

たとえば、写真の貨幣は中国春秋時代のもの。石水は新旧問わず貨幣の蒐集を行っていた。同時代に生きた探険家で、交友のあった松浦武四郎に、彼がコレクションしていた写真の貨幣を譲ってほしいと石水は懇願したそうである。いくら石水の頼みでもそれはできないと武四郎は断った。その数年後、石水の訃報に接した武四郎は「御霊前」と書いてこの古銭をお供えした。

この話を聴かなければ、おそらく私はさして興味も持たなかったであろう。

それほど多くが展示されているわけではないが、一つ一つにこうしたエピソードが満載で飽きることがなかった。残念ながらそこまで詳しくは説明書きには記されていない。今後の展示方法の課題となるだろう。

ちなみに今回は写真撮影が自由となっており、石水同様の鷹揚さを感じる展示会だった。